关键词 美术馆 美术馆运营 美术馆转型 观众研究 公共文化服务

With the changing demands of visitors for the functions of public art institutions, the functionality of art museums has been re-evaluated. Art museums are increasingly becoming an equal, open, and free space for audiences. However, the financial risks of private art museums coexist with the financial dependence of public institutions. The functions of art museums have shifted from one-way education to public service complexes, which require them to establish localized operation mechanisms to meet the different challenges of public cultural needs and globalization. This article takes the Shenzhen Museum of Contemporary Art and Urban Planning as a case study to analyze how it achieves sustainable development through the application of digital technology and innovative operational models, reconstructs its relationship with the audience, and adapts to the needs of public cultural services in the new era.Keywords art museum; art museum operation; art museum transformation; audience research; public cultural services

一个美术馆的运营目标不仅是维持生计,更重要的是在推动艺术史建构的过程中,兼顾与公众的链接,使艺术与生活更加紧密连接在一起,以城市为基点,带动艺术家积极营造出创作友好、艺术友好、文化友好的艺术生态。然而国内美术馆学术方针的确立,往往将重点和起点聚焦在“全球化视野”语境之下,更多考虑国际如何、西方如何。当艺术馆将自我置于观看的客体角度去思考时,不免将自己推向一个模式与定位同质化的陷阱,将“国际美术馆”作为目标,过度阐释大都会艺术博物馆等案例的成功,遮蔽了成为国际美术馆的前提依旧是依托地域的底蕴,保留与本土、城市共同成长的空间与可能性。因此,打造本土的艺术品牌是每一个美术馆不可忽视的重要社会责任。

“深圳本土艺术家系列”各展览现场,从左到右分别为:“深圳时间——深圳当代艺术文献展”、杨勇“杨勇个展”、周力“光之玫瑰”、戴耘“耘——戴耘的践行与见物”深圳市当代艺术与城市规划馆依据学术定位,筹划活跃在深圳的当代艺术家系列展览,包括“深圳时间——深圳当代艺术文献展”“杨勇个展”“光之玫瑰”“耘——戴耘的践行与见物”等。通过个展、联合个展、群展等形式,从不同画种工艺、地域特色、学术课题等角度切入,梳理本土当代艺术发展脉络,并以此补充两馆当代艺术收藏序列,促进藏品更新。

“深圳本土艺术家系列”各展览现场,从左到右分别为:“深圳时间——深圳当代艺术文献展”、杨勇“杨勇个展”、周力“光之玫瑰”、戴耘“耘——戴耘的践行与见物”深圳市当代艺术与城市规划馆依据学术定位,筹划活跃在深圳的当代艺术家系列展览,包括“深圳时间——深圳当代艺术文献展”“杨勇个展”“光之玫瑰”“耘——戴耘的践行与见物”等。通过个展、联合个展、群展等形式,从不同画种工艺、地域特色、学术课题等角度切入,梳理本土当代艺术发展脉络,并以此补充两馆当代艺术收藏序列,促进藏品更新。艺术的国际化并非指呈现来自不同国籍的艺术家作品,而是探寻一种人类共通的价值和情感,打造人类命运与艺术和文化的共同体。国际影响力的传播,虽然传播本身作为手段如此不可替代,但其核心依然是美术馆主体内容的塑造与构建。艺术品或是文化物化的特征,反映了地域文化如何诱发出本土的审美取向与精神价值,从而呈现出不同的艺术面貌,这背后的文化责任更应贯彻于一切运营方针与考量里。深圳市当代艺术与城市规划馆的开馆展览举办“安尼施·卡普尔”深圳个展的原因主要有两方面,其中艺术家本人的国际影响力是一方面的考量,另一方面则是艺术家与城市之间通过公共艺术发展出的人文联系与羁绊,正与深圳这座城市不断探索的文化个性有所契合。

“安尼施·卡普尔”深圳个展

而与美术馆常一并提起的博物馆,二者的区别讨论则更为深层。一般来讲,博物馆更多呈现的是古代文物,包括当代人所理解的古代绘画、雕塑等“艺术作品”,在展览策划上有一套相对完整、以历史文物研究为基准的模式,当代作品往往作为补充位于展览的尾声部分。观众在走入展厅以前,由于接受过以中国古代各朝代政治、经济、文化为分论点总结的国民基础历史教育,因此,他们往往可以与博物馆展览和藏品产生天然的联系。而美术馆在历史时间纵深上的限制显然小于博物馆,展览的主题往往受美术馆自我学术定位和宗旨制约,策展方式相对自由。但这对以当代艺术为名的美术馆来说是不小的挑战:从当代艺术馆核心功能展览、收藏研究延伸开,如何阐释一个正在进行时的艺术体系?如何衡量未经历史时间验证的当代藏品价值?如何在当代艺术与观众之间建立沟通与联系?这些问题的答案,或许就藏在美术馆从“知识生产者”向“价值生产与转化者”的角色转变中。

二、美术馆与观众关系的重构如果说21世纪是美术馆时代,那这个时代必然也是观众的时代,没有美术馆再将自己视为艺术的“殿堂”,观众的反馈已成为衡量它们作为公共服务机构的基本标准。可当美术馆仍在不断通过有限的藏品构建学术的线性叙事时,观众已经在数字化网络取得了更多获取艺术角度及资讯的渠道,这使美术馆或主动或被动纳入重新构建与观众的关系及调整自我叙事方式的探索当中,困惑于如何在一个基本上是被动的、不干涉的环境中提供给观众主动学习的机会。在人们不断询问观众需要什么样的美术馆的同时,美术馆也在询问自己什么样的美术馆才能满足观众的需求:如何吸引观众进入美术馆已经远远不够,如何让美术馆走近观众才是核心所在。在深圳,深港城市建筑双城双年展走入城市城中村与历史遗留在城市的工厂,大量的地铁艺术节、海滨艺术节将艺术融入日常生活,而对于那些守着白盒子展厅的美术馆来说,或许有比敞开大门更好的选择。

城市光美术馆展览现场“城市光美术馆”是由深圳市当代艺术与城市规划馆、深圳市专家人才联合会新媒体公共艺术委员会于2021年发起,专注于光艺术领域的品牌项目。“城市光美术馆”作为全国首创的展览呈现模式,以光艺术为媒介,以深圳市当代艺术与城市规划馆建筑外立面(约1000平方米的幕墙)为展示空间,以“无界美术馆”的理念打破传统的艺术作品展现形式,不断展出各种形式的新媒体艺术作品。它是艺术与科技融合的创新产物和范例,亦是深圳运用科技探索夜间经济亮点的有力实践。“城市光美术馆”致力于打造立足深圳、面向国际的城市文化特色新地标,并成为国际新媒体科技与艺术的高地。

城市光美术馆展览现场“城市光美术馆”是由深圳市当代艺术与城市规划馆、深圳市专家人才联合会新媒体公共艺术委员会于2021年发起,专注于光艺术领域的品牌项目。“城市光美术馆”作为全国首创的展览呈现模式,以光艺术为媒介,以深圳市当代艺术与城市规划馆建筑外立面(约1000平方米的幕墙)为展示空间,以“无界美术馆”的理念打破传统的艺术作品展现形式,不断展出各种形式的新媒体艺术作品。它是艺术与科技融合的创新产物和范例,亦是深圳运用科技探索夜间经济亮点的有力实践。“城市光美术馆”致力于打造立足深圳、面向国际的城市文化特色新地标,并成为国际新媒体科技与艺术的高地。“无界美术馆”理念不是物理层面上对边界的消解,而在于话语权界限的让渡——阐释权正被社交媒体、网络、AI等重重科技解构重组。这种权力转移迫使美术馆重新校准自我定位,即知识生产固然重要,但传统策展模式预设的“创作者—作品—观者”单向传递链已不再适用,更多在于观众的自我感受与建构。随着美术馆公共性的深化,其教育功能从知识灌输转向观念激发,收藏标准从艺术史价值延伸至社会的公众趣味。恰如先前所说,美术馆的角色正经历着从启蒙者到对话者的转换,这要求美术馆做到对专业话语完成公共语境的转译,让艺术的阐释走向开放的社会场域。美术馆必须修炼出同时穿透艺术专业壁垒与不同文明、文化隔膜的表达能力,建立起动态的自我观测系统:既要敏锐捕捉观众的期待,又须保持对艺术本质命题的持续追问。毕竟在当下,每个观众的凝视都在重写着艺术品的意义。

三、以深圳市当代艺术与城市规划馆为例“观众作为美术馆的终极价值,不仅是时代大势所趋与公共服务机构的终极目标,也是美术馆学术建设的内在要求,美术馆资金链条上最关键的金主。毫无疑问,仅仅有学术理想和财力支持也还是不够的,美术馆需要健全健康的运行机制和管理方式来保障。”〔2〕如何建立一个健全、健康的美术馆运营管理机制?我们或许可以从深圳市当代艺术与城市规划馆的运营实践中探索美术馆本土化运营转型的答案。

深圳市当代艺术与城市规划馆

(一)运营与管理模式深圳市当代艺术与城市规划馆(以下简称“两馆”)是经深圳市政府办公厅批复同意,在深圳市登记为其他组织利用国有资产举办的新型事业单位。获深圳政府政策支持,两馆在中海地产集团有限公司BOT模式下的运营基本金基础上,成立运营基本金基金管理模式,以每年基金的利息作为两馆的基本运营经费,不足部分由两馆探索社会化资源整合、商业运营整合等方式自行补足。这种模式丰富了美术馆经费来源结构,避免场馆陷入资金链断裂与单一经费来源造成的过度依赖的风险。作为国内第一家采用该经费机制的美术馆,两馆综合民营美术馆与公立美术馆的优势于一体,实行企业化运营管理,经费自理。这种模式既保障了美术馆基础的运营,又将不同的资源重新整合,保证美术馆展览活动的活力与张力。尤其是在2022年成立的“深圳国际艺术品拍卖中心”,是国内第一家在非保税区内建立的国际艺术品保税仓,在国内创新建立了美术馆体系的艺术品保税运营新机制。这在常规的国有美术馆几乎是无法实现的,更证明了两馆自身机制的先进性与创新性,并已经逐步成为一种运营范式。近几年国内新建的成都美术馆、湖北琴台美术馆也学习采用了两馆的运营模式。

DnA SHENZHEN设计与艺术博览会首届DnA SHENZHEN设计与艺术博览会于2021年9月30日至10月4日在深圳市当代艺术与城市规划馆举办。博览会汇聚了来自中国以及亚洲、欧洲和北美的33家顶尖参展画廊机构,呈现上千件海内外艺术家重磅作品,并首次在深圳两馆以主题国际博览会的形式叙述跨越时代的设计与艺术品类。(二)美术馆展览与收藏两馆的建筑与主体结合了当代艺术馆与城市规划馆,学术方针自然也从当代文化与当代艺术、城市规划与建筑设计两个大方向共同构建。即从深圳文化艺术软实力的呈现与研究,以及城市硬件建设背后的理念、设计呈现与研究这两个角度出发,全面构建深圳文化,立足本土,放眼国际,充分利用该特色在学术研究及场馆运营上形成的与其他艺术馆的差异。策展方面,两馆重视本馆策展能力及相关人才的培养,开馆五年连续两次入选由广东省文化和旅游厅主办的两年一届的广东省美术馆青年策展人扶持计划。并通过深圳本土艺术家系列、中国当代艺术家系列(“十示星系:丁乙个展”“生态作为媒介:徐震个展”等),梳理本土与国内外当代艺术发展脉络。在建筑设计上展出国内外代表建筑师的作品,如“马岩松:流动的大地”“矶崎新:形构间”等展览,讨论建筑与艺术的交融、城市与艺术的共生,以深圳作为窗口,更好地理解新时代中国的当代艺术与城市规划理念,并以此促进和补充两馆当代艺术和城市规划的收藏序列。(三)以观众为核心观众是美术馆的终极价值。美术馆、学院以此延伸出以观众为目标的相关研究。然而事实是大多对观众学习的研究数据仅停留在进入展厅的人数及关于展览满意程度的调查问卷评分比例等表面层次,难以触及支撑美术馆创新与改革的核心要素。那么,如何建构一个有效的对话机制——倾听观众的需求并及时进行调整?

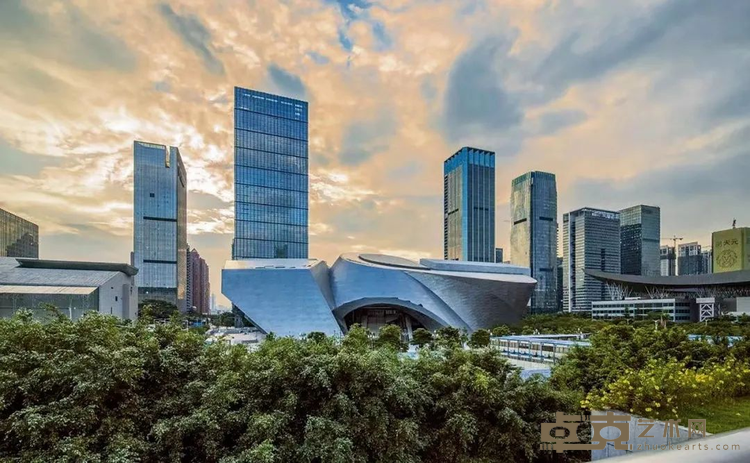

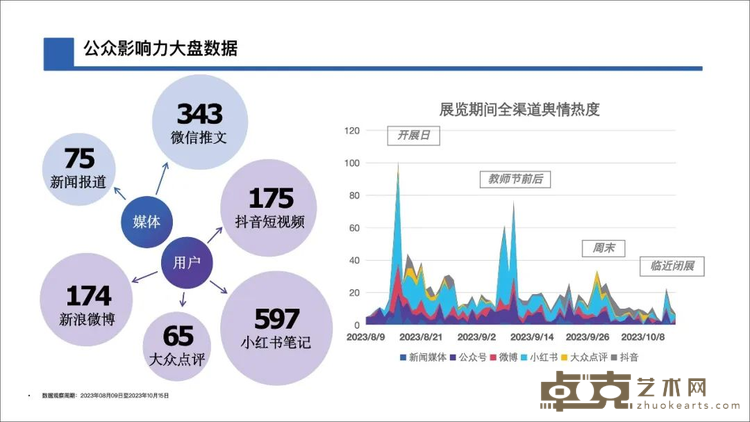

DnA SHENZHEN设计与艺术博览会首届DnA SHENZHEN设计与艺术博览会于2021年9月30日至10月4日在深圳市当代艺术与城市规划馆举办。博览会汇聚了来自中国以及亚洲、欧洲和北美的33家顶尖参展画廊机构,呈现上千件海内外艺术家重磅作品,并首次在深圳两馆以主题国际博览会的形式叙述跨越时代的设计与艺术品类。(二)美术馆展览与收藏两馆的建筑与主体结合了当代艺术馆与城市规划馆,学术方针自然也从当代文化与当代艺术、城市规划与建筑设计两个大方向共同构建。即从深圳文化艺术软实力的呈现与研究,以及城市硬件建设背后的理念、设计呈现与研究这两个角度出发,全面构建深圳文化,立足本土,放眼国际,充分利用该特色在学术研究及场馆运营上形成的与其他艺术馆的差异。策展方面,两馆重视本馆策展能力及相关人才的培养,开馆五年连续两次入选由广东省文化和旅游厅主办的两年一届的广东省美术馆青年策展人扶持计划。并通过深圳本土艺术家系列、中国当代艺术家系列(“十示星系:丁乙个展”“生态作为媒介:徐震个展”等),梳理本土与国内外当代艺术发展脉络。在建筑设计上展出国内外代表建筑师的作品,如“马岩松:流动的大地”“矶崎新:形构间”等展览,讨论建筑与艺术的交融、城市与艺术的共生,以深圳作为窗口,更好地理解新时代中国的当代艺术与城市规划理念,并以此促进和补充两馆当代艺术和城市规划的收藏序列。(三)以观众为核心观众是美术馆的终极价值。美术馆、学院以此延伸出以观众为目标的相关研究。然而事实是大多对观众学习的研究数据仅停留在进入展厅的人数及关于展览满意程度的调查问卷评分比例等表面层次,难以触及支撑美术馆创新与改革的核心要素。那么,如何建构一个有效的对话机制——倾听观众的需求并及时进行调整?两馆自开馆以来,所有的展览都不仅仅满足于“举办”,而是通过展览线上大数据分析,构建“数据—需求—服务”反馈系统,包括对公众影响力大盘数据、舆情词云汇总、各线上平台发帖作者结构和热点出现时间等各方面的监测,以达到举办令观众满意的展览的目的。两馆意在持续通过观众线上行为数据的分析,优化运营策略及展览策划方案,改善空间设计、公共教育方向,将观众“设计”在展览的每个环节中,让美术馆“设计”在观众的日常生活里。科技不仅是艺术家创作的工具,也是美术馆实现与观众双向交流的重要手段。数据并非冰冷的数字,而是连接艺术与公众的纽带,赋予美术馆倾听的能力和反馈的前提。

“十示星系:丁乙个展”深圳市当代艺术与城市规划馆观众研究报告(部分)

观众作为两馆的终极价值和目标,是两馆学术建设的内在要求。在保证本身展览与活动特色的前提下,两馆始终在探寻本土运行机制和管理方式实践道路上先行。

结语《美术馆商业化与商业“美术馆”》一文提道:“不论是美术馆的商业化还是商业‘美术馆’,美术馆的经济化行为成为一种大趋势,美术馆市场化也将为美术馆的发展带来新的可能和探索,同时也充满着问题与思考,这些问题与思考最为集中地体现在艺术与商业的平衡关系、展览的自我要求与观众的自我需求上。”〔3〕在美术馆经济化成为一种趋势时,美术馆,特别是国有美术馆更要以健全健康的运行机制和管理方式来保障、应对,甚至是引导即将到来的变化。美术馆的转型从来不是单纯的机构改革。当我们将这些困惑置于“文化治理现代化”的语境中,便会发现本质上是对公共文化服务体系的深化,即探寻在行政化与市场、公益性与非营利、文化供给与文化需求之间,美术馆运营的平衡之术。两馆经过五年的发展,在运营上摸索出了许多超乎传统美术馆运营的经验,比如文化艺术建设与城市规划的结合、本馆学术建设与国际学术大IP的结合、展览活动与国际时尚品牌的结合、美术馆教育功能与社会力量的结合、艺术生态建设与艺术市场的结合等,举办了大量的展览活动,这些或许成为观众生活中的常态。但是我们必须清楚知道,美术馆运营机制探索仍处在摸着石头过河的阶段,我们将始终以学术建设为目标,在不断探寻更能适应本土发展模式的道路上砥砺前行。美术馆时代刚刚开始,我们时刻做好接受挑战的准备。注释:

〔1〕数据来源:《中华人民共和国文化和旅游部2023年文化和旅游发展统计公报》,2024年8月30日。〔2〕张子康、罗怡《美术馆》,中国青年出版社2009年版,第50页。〔3〕蓝庆伟《美术馆商业化与商业“美术馆”》,《上海艺术评论》2022年第5期。颜为昕 深圳市当代艺术与城市规划馆馆长